鼓三兒張永光離世 被曝患抑鬱症自殺過程令人深思

張永光,1962年10月29日生於北京。家中行三,人稱“三兒”。

11歲隨父學習音樂,14歲從軍,16歲考入中央歌舞團擔任嗩呐演奏。後改行打鼓,“我喜歡節奏,應該是一種冥冥中的熱愛。”張永光曾對媒體回憶。

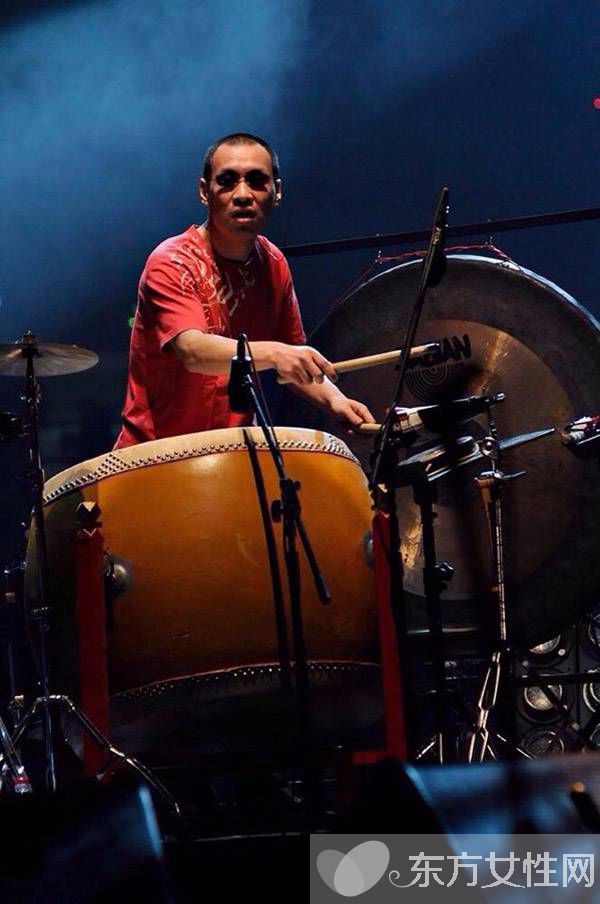

其在中國搖滾樂乃至流行樂史上的地位卓著。“他是中國改革開放以來第一代鼓手。如果說崔健是中國搖滾樂的鼻祖,那他就該是中國鼓手的鼻祖級人物。”樂評人張曉舟如是說。

1986年,張永光與劉元、艾迪等成立了中國最早的搖滾樂—ADO。ADO與崔健合作了《新長征路上的搖滾》專輯,並一起踏上巡演之路。著名的《一無所有》便是在張永光家中試奏出來。

“鼓王稱號,名副其實。四肢獨立性強,左右互搏手腳並用都不成問題,關鍵是意識超群、境界高,對大鼓、梆子、鑼等民樂器的駕馭能力和理解能力明顯超出同儕甚多,即興能力直逼世界水準。”張永元被尊“中國第一鼓手”。

“包括孫楠、那英、韓紅、毛阿敏在內,他幾乎為每個重要的中國歌手打過鼓。”音樂人楊樾有評:“他的演出並不是你給他譜子,他照本宣科地打出來,而是在他的演出裏有自己的靈魂與再創作,這對每個音樂家的音樂都是提升。”

張永光一生為人低調,在網絡上可以找到關與他的資料為之甚少,ADO樂隊是他所組建的具有國際化的樂隊中最著名的一支。其實,除了ADO樂隊,鼓三兒的音樂風格非常多樣,90年代中,張永光曾經組建過一支雷鬼樂隊“北京Reggae樂隊”,也是中國的第一支Reggae風格的樂隊,其先鋒意義可見一斑。在網絡上可以搜到的專輯,是一張1996年出版,名為《北京雷鬼Vol.1》的專輯,除了鼓三這隻“北京Reggae”樂隊,專輯扉頁上還可以看到無數響當當的名字,包括早已隱退的秦勇、王曉芳、王迪,後來自殺的謝津,還包括景崗山、解曉東、朱樺,時至今日再看到這張專輯仿佛恍如隔世。

同一年,一張《Made in China》專輯在香港出版,而這張專輯的表演者,正是鼓三的第三隻樂隊“天場樂隊Tien Square”,也是中國第一支Fusion風格的樂隊,樂隊成員包括今年初在中國好歌曲舞台上大放異彩的張嶺,而鍵盤手金佛、吉他手劉林、薩克斯風金浩也都是國內至今都屈指可數的國際級樂手。這隻將中國傳統曲調與西方爵士樂相結合的樂隊,讓中國的爵士樂在90年代就達到一個新的音樂領域的頂峰,至今難以超越,這張創作專輯更得到美國著名爵士樂大師Dan Siegel監製,並多次參加國外巔峰爵士音樂節。

“事情就這樣發生了”

我的眼睛將不再看著你 我的懷念將永遠是記憶

—《不再掩飾》,崔健專輯“新長征路上的搖滾”

“三哥走之前的三四天,我給他打電話他沒接。薑(昕)姐告訴我三哥又有些不好的狀況。我說‘26號我要去長白山,如果可以的話,你們跟我一塊去,讓三哥散散心。’然後,24號早上一點多有兩個電話我沒接著。等早上5點多我醒了,一看,兩個三哥的電話,我打過去……這個事情就這麼發生了。26號我還是走了,我覺得我在這兒待不下去。”

9日黃昏,站在“愚公移山”酒吧“鼓三兒”追思會的台上,搖滾人王勇用大巴掌抹著淚,一開口,風雪便落了滿台。

2014年12月24日淩晨,“鼓三兒”張永光因抑鬱症在位於順義的家中投繯自盡,52歲,正當年華。

“一開始說死因公布,是說一個心髒病猝死還是說真實原因?那天老崔在我們家就說,像海子、Kurt Cobain,其實都是因為抑鬱症自殺的,一個藝術家他的內心可能就是比一般人更追求完美,最後他選擇了這麼一個方式,這沒什麼可丟人的,也沒有什麼不可以告諸世人的。我覺得老崔說得特別對。另外我也想,三哥是一個特別直腸子的人,他肯定不願意最後這個走,大家還要給他撒一個謊。”

9日下午在愚公移山酒吧,薑昕對北青報記者這樣說。對,就是那個唱《花開不敗》的薑昕,她是“鼓三兒”結發11年零9個月的妻。

“鼓三兒”的父母都已耄耋之齡。“二老表現得比我們想象中堅強”。父親念了句“我們家這孩子,心窄”,母親則還想著叮囑兒媳代表他們致謝大家。最終追思會上,薑昕一躬到地,台下掌聲響起,大家情義心知。

“三哥最後一場演出是10月2號跟我在成都。本來說好了一起在成都多待兩天。到臨走他突然跟我說‘我父母歲數大了,我不想在成都待了’,演完出就回來了。後來聽薑姐說,之前三哥跟她說“我不想去王勇的演出了,我覺得我鼓打得不好’。他怕演不好。”說這話的是王勇,他是“鼓三兒”最後一場演出的合作樂手。

自我評價低、心理動力不足、害怕出門和與親人離別......如是抑鬱症症狀,一點點就這樣在親朋好友的回憶中浮現出來,拚圖一般,大家心痛地還原他生命最後的苦楚。

“10月3日他演出回來之後,有兩天他去看梁和平。看完回來他就哭了。他跟我說梁和平以前是那麼活躍的一個人,一點也不像五十多歲,突然就變成了那樣,他說他本來想去安慰梁和平,但沒想到他自己哭得一塌糊塗。他還告訴我他跟梁和平說:‘你身體殘廢了,我心靈殘廢了。’現在想這都是有暗示的,但當時我們都不懂。”薑昕的回憶。

梁和平,1994年香港紅磡體育館“搖滾中國樂勢力”演唱會上何勇樂隊的鍵盤手。前年玩賽車時遭遇車禍,導致高位截癱。“鼓三兒”的追思會上,到場的是他的一段視頻,他在病床上念了一段寫給鼓三兒的話:“他是一個幸運的鼓手,可幸運的背後卻不知隱藏著什麼樣的危機……他相當聰明,卻從不逢場作戲;他極其敏感,卻從來都是直來直去;他才氣過人,卻不懂得自我包裝;他經曆了無數來自心靈的折磨和痛苦,可最終,他還是選擇了將一切放棄。”

被稱“中國爵士樂教父”、同是崔健樂隊元老級人物的劉元,是“鼓三兒”一個院長大的“發小兒”,他從技術角度向北青報記者坦言了他對“鼓三兒”的理解:“鼓手確實付出比較多,想得也比較多。他們本來就是要分腦的,而且長時間在大的音量裏邊練習,必須得有情緒,必須得花大力量。鼓手這個職業也使他心理負重。三兒對自身專業發展那種特別的在意,在中國算是比較突出的一個人,就是這麼認真對待事業,不願意出問題,對業務的要求特別高。也可能這方麵過於認真,走入極端。”

“最後幾天他有時候會問我,‘以後如果我鼓也打不了那麼好了,也沒什麼演出了,你還會看得起我麼?’他也說過那種—‘如果以後我就是一個吃喝等死的人,我的生命就沒有意義了’。我說:‘你怎麼了,你不是10月2號才剛演出了一場嗎?

同為搖滾音樂人,妻子薑昕在回憶裏越來越能觸摸到他內心那讓他無比孤獨的恐懼,“我覺得他真是為打鼓而生的。如果沒有鼓打了,他就覺得他生命的所有價值都喪失了。”

9日追思會上的演出,沒有人動鼓。王勇上台:“三哥

說最喜歡我的音樂,《往生》、《喜馬拉雅》,還有《安魂進行曲》。《安魂進行曲》我跟三哥沒配過,今天唱給他,我們不要鼓了,大家和我一起打節奏吧。”於是跺腳和擊掌。

崔健一如既往白衣白帽到場,他和劉元還有樂隊演出了《從頭再來》,鼓聲部分是從“鼓三兒”以往的錄音中提取出來的。樂聲響起前他對“鼓三兒”說:“我寧願相信你的走是你自己的選擇,是冷靜的、是健康的。而我們這些整天瞎忙活的人才是有病。三兒,你走了,如同你還在。與以往不同的是,你是來傾聽的,而我要不停地訴說下去。今天咱們先到這兒,我們下次再聊!”

少年子弟江湖老

別說我的樣子是壞還是好 別說我的年齡是大還是小

—《讓我睡個好覺》 崔健專輯“新長征路上的搖滾”

9日“鼓三兒”的追思會,是中國搖滾音樂圈的一次大集結。比如上台致詞的李季(曾組建了1989樂隊)和二濤(前兵馬俑樂隊鼓手),都是中國搖滾樂早期、上世紀八十年代就開始音樂探索的樂壇傳奇人物。他們沒有講稿的致詞感人至深。

“我跟三哥認識了30年,我們一起聊音樂、一起喝酒、一起跳舞,他從來沒有跟我聊過他心裏邊的痛苦,他總是用快樂來麵對。說三哥有抑鬱症,我覺得我也有點。我們每個人可能都有一點內心當中不願意表達的東西,應該找另外的一個出口讓他出去,應該關注一下社會的壓力帶給我們這種心理狀態。反正他是我心中最快樂最勇敢的一個人。”這樣說的是李季。

“我跟三兒都是出生於1962年10月29日,如果不出問題的話,到今天我們兩個都是52歲零72天。今天我還在這兒,三兒不在了。回憶起來,他大部分時間都表現得特別快樂,也許就是因為這個快樂,他把內心的痛苦隱藏得很深,然後我們大家都不知道。”可能因為同年同月同日生,二濤感觸尤深。

“大家都知道他絕頂聰明。三兒是我們那個年代開車最早的,也是講英文最早的一個。我那時候不是特別懂,都是他給我講聽什麼樣的音樂。然後我也跟三兒、季哥製作過很多錄音,從他身上學到了很多,不光是音樂這方麵,還有生活上。他這個人很真實,他膽兒還特別大,他想做什麼事兒他就做。然後各個圈他都熟,到哪兒都神出鬼沒。反正三兒是一個探路者,音樂上是,生活上他也是。也許就是因為這些,讓他承受了太多。在座的都是跟三兒有30多年甚至更長時間曆史的朋友,每次大家見麵都互相開玩笑說大家都老了,我們一幫老家夥就一直在這兒磕,磕得非死即傷,我們也沒辦法,沒有別的選擇。”

李季接著上麵二濤的話說:“所以我想,我們這些活著的人應該多見麵,大家見麵絮叨絮叨,喝點酒喝點茶,叨逼叨,把我們最心靈裏邊的東西告訴給大家分享一下。”

致詞的最後,二濤說:

“盤點一下,那邊的哥們兒不少。吉他、貝斯、鼓一個都不缺,編曲、音響師也有,擅長各種音樂風格的人都有,從去年今年也有很多人前去探路了,那邊的朋友們多,哪國的都有,粉絲也不少。三兒技術好、英文也好,照理應該沒問題,那邊的人普遍比這邊人年輕,瀟灑、自信,牛逼是必須的,希望他們吸取這邊的教訓,能容人則容人,不要太挑剔太任性,更不能內鬥。音樂應該是娛樂為好,過得去就好。

“人生如征途,上了路沒辦法停止。我們每一個人都在路上,這個路時寬時窄,時而暢通時而擁堵,有時候還有霧霾,有時崎嶇難行。有掉隊的,抄小道的。去哪兒不知道,反正大家最終都會在終點見麵。撞線是早晚的事,估計那邊的party會越來越多。

“現在三兒在那兒,我們翻出我們的老磁帶、CD、互聯網到處都有他的蹤影,這是音樂家的自豪,他能活在兩邊。想他了我們就聽聽《新長征路上的搖滾》,三兒,還在打鼓,他是最牛逼的。”

“生命是一場交織著悲喜的旅行”

花在開 開不敗/光照著我 心溫暖 我的樣子你難懂/她孤獨卻幸福

—《花開不敗》 薑昕專輯“花開不敗”

6日的告別式和9日的追思會上,哭得最厲害(甚至都倒到地上)的都是李傑。他反複念叨他1985年剛踏進中央歌舞團大院的最初,“我剛來北京,兩張床,一套鼓,每天三哥陪著我跑晨練,我們倆每天跟後海轉一圈。”每到這時,拍著他的背安撫他的倒是薑昕:“別哭,三哥走得挺好的。”

網上看到有混搖滾圈的女孩由衷羨慕薑昕:“這時候薑昕和張永光已經結婚了,感情很好,我曾親眼見到薑昕小鳥依人地依偎在她愛人的懷裏,幸福得像隻小鳥。能有幾次這樣刻骨銘心的戀愛,而且這幾次都非常用心。一個女孩子能死心塌地地愛,而且被愛,這已經足夠幸福了。”

薑昕至今清楚記得跟“三哥”戀情的發端,“2002年12月31日,元兒哥的生日,在CD咖啡那個玻璃房子。12點的時候,我們都在一桌,開了香檳、紅酒。之後去有待那個FM,大家玩得都挺高興的,我記得到晚上2點的時候,三哥說:‘咱們別在這兒玩了,咱們開車去山裏看日出吧。

婚後的生活跟戀愛幾無二致,“他是一個特別熱愛生活的人,認識北京郊區的每一條路。一下雨一下雪,我們幾乎都是開車出去。他覺得最幸福的就是開著一個小玻璃房子,其實就是汽車,在雨中和雪中走。我們倆這些年也經常是,夜裏三四點,比如外麵下雨或下雪了,就突然‘走啊’,開車去北戴河或去哪兒,一直都過的是這種生活。他跟我說,你什麼都可以不幹,你就幹你自己喜歡的事兒,你就別虛度你的生命,就行。我覺得有一個男人允許我這樣,我很幸運。”

9日追思會上,薑昕上台,“我們剛在一起的時候,我其實是一個比較懶比較貪玩的人。他就跟我說‘如果你是想要做音樂,想要做好,你就不能開玩笑,你要保持你的好狀態’,因為他是隔兩天必須要遊泳,每天最少要練4個小時鼓。我記得跟老崔也聊過,老崔說他也一直是這麼堅持。所以我覺得跟他在一起這12年,他給我影響最深的是,要堅持遊泳,要堅持練琴,要用一個特別好的水準,保持自己一個特別好的狀態來做音樂。我想跟他說你放心吧,我會繼續堅持這一切。

“我覺得這些天最深的感觸就是,生命是一場交織著悲喜的旅行,就像三哥的突然離開、他的不辭而別,讓我感受到了生命中特別深刻的悲傷,可是從那天早晨開始,所有朋友的到來、安慰和幫助,又讓我感受到了生命中的溫暖。

“我大二從大學退學,邁進這個搖滾圈這麼多年,從愛那些做搖滾樂的男孩兒,然後到自己也開始做音樂,每一次當有事情發生,第一次是張炬,第二次是三哥這一次,我都覺得我真的沒有進錯人群,這是一個特別有愛的人群。大家都在,大家是一個大家庭,很溫暖,我覺得特別好,我覺得這是一個特別純粹的音樂圈子。然後我也想,我們所有的人,我想我們會哭,但哭完了之後我們會擦幹眼淚,我會沿著他打的就像《新長征路上的搖滾》那樣強勁的節奏,我們一起完成他未完成的音樂夢想。謝謝大家。”

粵公網安備 44140302000013號

粵公網安備 44140302000013號