戚繼光招因開礦糾紛而大規模械鬥的礦工,練鴛

戚繼光(1528—1588年),乃世代將門之後。元朝末年,戚繼光的六世祖戚祥跟隨朱元璋起義,一路南征北戰,最後陣亡於雲南之役。明朝建國後,為了追彰其功,明初授其子為明威將軍,世襲登州衛指揮僉事。

戚繼光的父親名叫戚景通,文武全才,曆任官都指揮、大寧都司、神機營副將。他為官清廉,又極富軍事才能,對戚繼光影響很大。

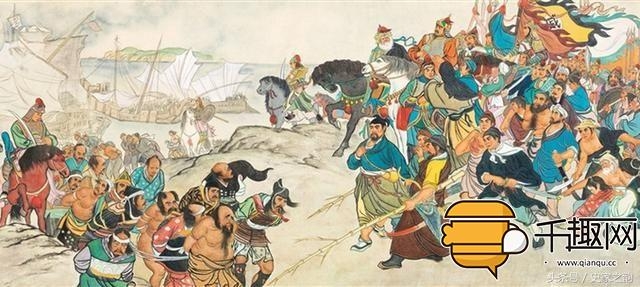

1544年,戚景通病逝,17歲的戚繼光承襲登州指揮僉事。當時的明朝,正危機四伏,國運日艱,而東南沿海的倭寇也不時的入侵騷擾,嚴重影響了沿海地區人民的生產、生活安全。所謂倭寇,指的就是在日本內戰中失敗的破落武士和破產農民,勾結海盜商人,侵擾搶劫我國沿海各地。

1553年,戚繼光升任都指揮僉事,負責山東的防備倭寇事宜。他曾賦詩言誌:“封侯非我意,但願海波平。”

1555年,戚繼光調任倭寇為患最厲害的浙江。初任都指揮使司僉書,管理屯田等事務。次年,由總督胡宗憲的推薦,戚繼光擔任參將,領兵分守寧波、紹興、台州三地,防備倭寇。

明朝中葉以後,衛所製度逐漸破壞,兵士缺員,且毫無訓練,成份複雜軍紀敗壞,戰鬥力十分低下。一次,倭寇進犯龍山所,戚繼光率軍迎敵,七倍於倭寇的明軍竟然潰不成隊,紛紛後逃。

戚繼光見此情景,急忙跳到高處,張弓射箭,一連射死三個倭寇首領,這才穩住軍心,轉敗為勝。戚繼光以他的膽識和才幹贏得了士兵的尊敬和愛戴,但他也深深感到要想平息倭寇,必須對舊軍隊加以整頓,造就一支訓練有素、勇敢善戰的新軍。

當時,在浙江紹興府義烏縣和鄰縣永康因為開礦而產生糾紛,引發礦工村民的大規模械鬥,許多人死於衝突之中。

戚繼光想到:如此剽悍勇敢而富有犧牲精神的鄉民,如果能把他們組織起來對付倭寇該多好呢?於是,他就建議朝廷到義烏招募新兵。

1559年,戚繼光在義烏以愛國保家抗擊倭寇的大義來號召鄉民,很快,就招募了三千多人的精壯隊伍。這支由農民、礦工和部分地主武裝所組成的隊伍,就是後來聞名遐邇的戚家軍骨幹力量。

戚家軍組成後,戚繼光依據自己抗倭鬥爭的經驗,並結合江南地區的特點,製定了獨特的戰術和訓練方法。他把士兵分成12人為一隊,四隊為一哨,四哨為一官,四官為一總,戚繼光自統中軍。

戚繼光還根據江南地形多水多湖泊及與倭寇作戰的特點,創製出了一套鴛鴦陣法,即把一隊士兵按年齡大小,體格強弱,分別使用長短不同的兵器,這種陣法強調的是士兵之間的相互配合,以集體的力量取勝。

此外,戚繼光還要求士兵一定要勤學苦練武藝,學到殺敵防身的真本領,不能隻學裝點門麵的花拳繡腿。戚繼光自己就是一個武藝超群的“萬夫之雄”。在戚繼光精心的訓練下,戚家軍不久就成為浙江抗倭鬥爭中的主力軍,

粵公網安備 44140302000013號

粵公網安備 44140302000013號