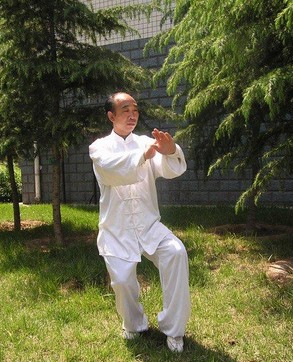

中華武術 中國傳統太極拳術奧義

1、虛領頂勁。

虛領非實領也。以意達到並非著實用力也。頂勁者,神貫於頂也。用力則頂必硬,血氣不能流通。以意達到於頂,頭額正直,則精神自能提起。而血氣亦流暢矣。

2、涵胸拔背。

涵胸者,胸要內含,便氣往下沉也。胸忌挺出,挺出則氣往上提,腳跟易浮,且易被攻擊之。拔背者,氣貼於背,使脊骨如張弓也。能涵胸則能拔背。則能力由脊發也。

3、鬆腰胯動膝活。

太極拳之動作,主宰於腰,凡上下前後左右虛實變化皆由腰轉動。能鬆腰然後轉動靈活,所謂腰似車軸也。鬆腰重心則下沉,下盤乃穩固也。胯不動則腰不靈,膝不活則足不輕。言衛生則氣血淤滯,言禦敵,則身足轉動遲鈍。

4、氣沉丹田。

丹田小腹也,道家名為丹田。其位置在人體中部,若涵胸鬆腰,使橫膈膜下壓,則氣蓄於此,則重心得中,精力團結,為時既久,金丹既蓄於此,道家所謂之丹田也。且橫膈膜下壓,則肺部往下伸張,呼吸和順,氣血自然流暢於全體,大有裨益也。

5、尾閭中正上提。

尾閭者脊尾骨也。涵胸拔背,使橫膈膜下壓,自然氣蓄丹田,然必尾閭中正上提,而後蓄氣乃結實也。又將全身重量由左腿移壓右腿,或由右腿移壓左腿。往前挪後時必須尾閭中正上提,庶重量容易轉移,滿身輕利頂頭懸也。

6、沉肩墜肘。

沉肩者,肩鬆開下沉也。墜肘者肘往下垂也。筋若懸直,則肩不能沉,兩肩提起,則氣亦隨上。全身皆輕浮,而發出力,僅為兩臂之力,非內勁也。

7、腿忌雙重。

太極拳處處皆分陰陽。即處處皆分虛實,如體重寄於右腿,則右腿實,而左腿虛。體重寄於左腿,則左腿實,而右腿虛。虛實分清,而後轉動輕靈,變化容易,腿若雙重則虛實不分,邁步重滯,倘被人牽動一腿,全身傾倒矣。

8、兩足落輕。

兩足落重則全身被震動,血脈僨張。且腦部受震動之刺激,腦神經不能靜,精神逐因而散亂。故曰落足如落葉,其輕也。

9、用意不用力。

人身有一部分用力,其用力之部分,則肌肉緊張,蓋氣血凝聚於其間也。氣血凝聚其間,則此間氣血不流通矣。用意不用力者,全身鬆開,不用拙力,意到則氣行,氣行血活。氣血流暢,逐能輕靈變化,圓轉自如,又不用力,則氣不外浮,血往內運,久習之,收斂入骨。骨髓充實,自得真正內勁。

10、上下相隨。

足動、腰動、手動、眼神亦隨之動,謂之上下相隨,總須完整一氣。

11、內外相合。

太極拳之主旨,在於以神運體,以體養神,神在內,體在外,必內外相合,始能內外兼修。若神與體逴。失其旨也。

12、綿綿不斷。

綿綿不斷者,即天行健,自強不息之義也。斷則息矣,且斷續之際,力不貫串,最易為人所乘,綿綿不斷,自然無懈可擊也。

13、動中求靜。

儒釋道三教,有靜坐之法,皆靜中求動也。惟身體靜而後知血脈之動是否合度,思想之動是否合理也。太極拳則動中求靜焉。隨身體手足之動注其目光於一點,循環不已,使之無暇他顧,精神自然而靜,靜則不散不亂,常守其規。習慣成自然,若遇外悔之來,雖目不及見,身不及觸,精神早已感覺,即能自救矣。

粵公網安備 44140302000013號

粵公網安備 44140302000013號