一老外花16個月跑52家店,為了科學!

這裏其實是《上海小籠包索引》的發布派對。那個站在椅子上的老外是索引的作者 Christopher St. Cavish——時髦上海頗受歡迎的《啤酒阿姨》一文就是出自他手。St. Cavish 在食品行業工作了近 20 年,曾在邁阿密、紐約和上海的高級餐廳當過廚師,近十年主要從事美食評論工作。

用科學的方法來研究小籠包,完全不考慮個人口味,是《上海小籠包索引》的要旨。St. Cavish 花了 16 個月,去了 52 家小籠包館子,完成了這個聽上去似乎有點離譜的想法。

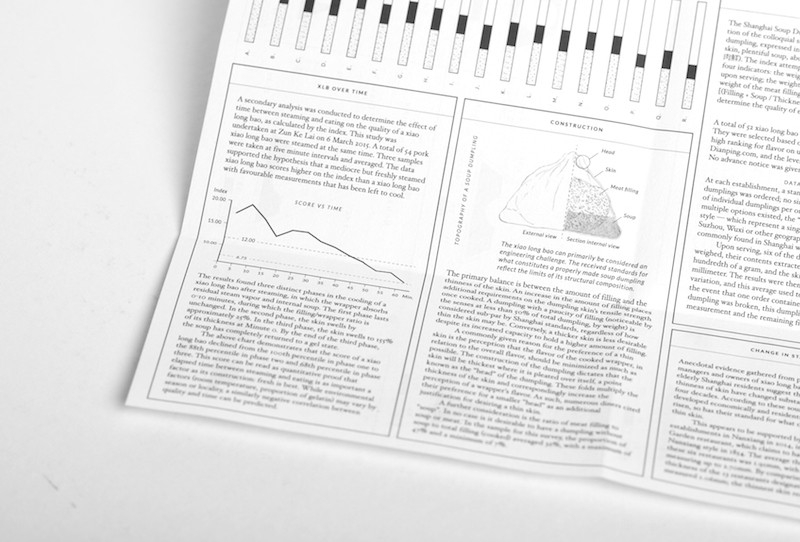

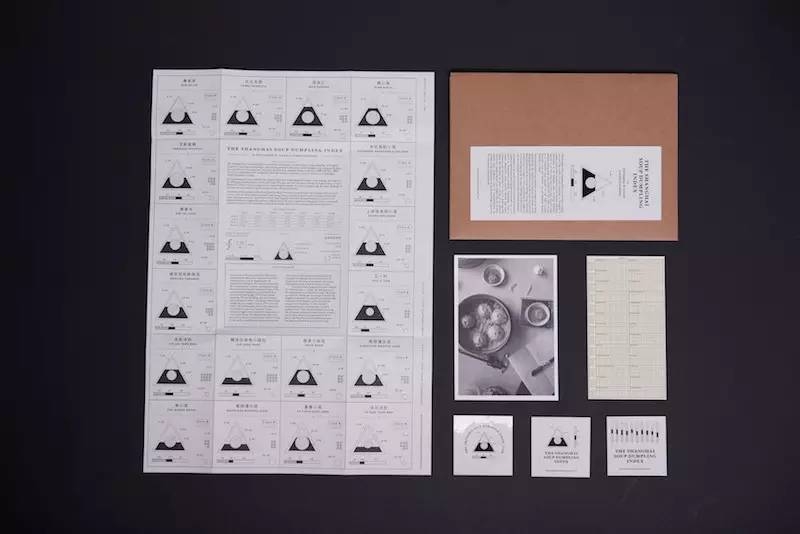

小籠包的民間標準,是「皮薄、汁多、餡大、肉鮮」。他用一台精確到 0.01 克的電子秤,一把精確到 0.01 毫米的雙腳規形夾,和一把理發剪刀作為測量工具,做出了「對通俗標準中構建良好的小籠包的定量解讀」。

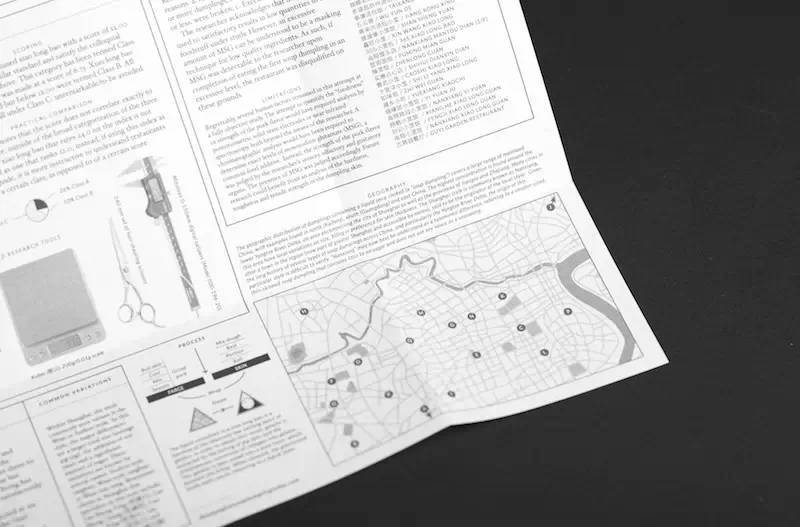

他的研究方法是收集四項測量數據:小籠包的重量、湯汁的重量、餡料的重量和皮的厚度,根據公式(餡+湯/皮*100)計算出小籠包的結構工藝。得分為 12 及以上的樣本為 A 類,12 - 6.75 的為優良,其他的屬於不予推薦的 C 類餐廳。

當然,我們最關心的還是:哪家小籠的結構工藝最高?

尊客來以 24.32 分位列第一。他們家小籠皮的平均厚度是全上海最低的,僅為 0.72 毫米。第二名是台北名廚(18.52)。蘇浙彙(17.96)、鼎心地(16.42)和樂新皇朝(15.63)緊隨其後。要注意的是,即便數值存在差異,同一類餐廳的小籠品質之間差別並不大。更不能說,尊客來的分數翻了麟瓏坊(12.38)近一倍,就代表他們家的小籠好吃一倍。

也別忘了沒有考量的因素——根據 St. Cavish 所說,測試「肉鮮」需要使用到固態電極電位法(potentiometric solid-state electrodes)或近紅外光譜(near-infrared spectroscopy),靠他一己之力無法實施。而人為因素就更難計算了。比如,古北一家仿鼎泰豐的餐廳竟然比鼎泰豐的小籠皮更薄。

《上海小籠包索引》分中英文,售價 50 元(包括市區的郵費)。也可以在 theshanghaisoupdumplingindex.com 付費下載電子版。由 Christopher St. Cavish 製作、撰寫,Ailadi Cortelletti 負責設計。既然你都有興致讀到這裏了,那幹脆看看我們和 St. Cavish 的對話吧:

你在完成這項計劃後有沒有變胖?身體還好吧?

我身體還挺不錯的,謝謝。測到第 12 個餐廳的時候我意識到其實不用把湯包全吃完。之後,我就吃一兩個,把測試過的放在外賣盒裏帶走。好讓自己身體和心靈上都保持健康。

是什麼促使你做這個索引?人們為什麼要在乎它?

既有微不足道的原因,也有比較崇高的原因。微不足道的是:想用數據來支持我個人超愛的鼎泰豐。因為圍繞這家店的爭論都不是關於他們的小籠本身。我隻是想在別人對他們冷嘲熱諷,或和我說佳家、福德或者其他什麼小店比他們好很多很多的時候,能作出有力的反擊。

比較崇高的是:我想以一種新的方式來寫食物。像「美味」、「入口即化」之類老套、主觀的形容詞讀起來實在令我厭倦。所以就想,如果我用完全客觀的方式來測量食物會怎麼樣?小籠包作為對象再完美不過。它成敗的四大標準中有三個——皮薄、汁多、餡大,都能很容易地用便宜的工具測出來。生煎包、紅燒肉或者大閘蟹就沒法這麼做。至於其他的原因:我覺得這種調查很有意思,我從沒見過對上海小籠包館子如此全麵的調查,更別提英文的了。而小籠包基本就像是我們的吉祥物一樣。

我不知道人們會不會在乎。但如果他們會,估計也是因為造訪 52 家小籠包館子這個想法聽上去很荒唐吧,從科學/工程學的角度來研究就更荒唐了。此外,每個人都有自己最愛的小籠,他們可能對排行很好奇。而且因為小籠包很便宜,所以人人都可以去拿這份排行和自己的經曆比對。

做這個全是自費的?你介不介意告訴我們花了多少錢?

是的,全都是我自己出的錢。從小籠包到交通費,以及不知道多少的個人時間。事實上,小籠包的費用是最便宜的。根據我的數據,我花了 712.50 元在小籠包上。但如果算上印刷、網站等等,輕而易舉地就超過 10,000 元了。我是想保持高質量的同時,把成本降低的。如果能收支平衡那最好,如果不能,我至少學到了些東西,也希望能為這個話題做些貢獻。

你是從哪裏找來的餐廳樣本?對於連鎖,你如何決定去哪家分店?

我挑店的標準是:要麼是專門做小籠包的(他們基本都是),要麼是小籠有特別高評價的(蘇浙彙),再要麼是最具知名度的(豫園、古漪園)。也會參照大眾點評:搜索「小籠」、「小籠包」,根據好評來排序,然後去了前 20 頁的每一家店。如果是連鎖,我會看不同地點的評價是否有分歧,如果有,就去好評多的那家。如果沒有,就去離我相對比較近的那家。

南翔鎮有些困難,我去了古漪園路上所有的店,包括園子周邊的、和古漪園裏麵,也就是小籠包的起源。城隍廟的三層樓每層都嚐過,之後去了他們在吳江路的分店做比較。

你提到最近晚上去尊客來時店員的服務態度很糟糕。我很好奇,你通常都是選擇幾點去這些餐廳?你覺得時間點是影響小籠包的重要因素之一嗎?例如,早上出爐的小籠包一定比晚上出爐的好?

時間點僅在能否獲得新鮮出爐的小籠時下才能作為因素,而那也便是最最重要的因素。如果小籠蒸好後被晾在一旁,就別提什麼質量了。我對這點專門做了測試:10 分鍾後,小籠的皮會膨脹 25%。40 分鍾後,會脹到 55%,變得很厚。所以,隻要店家能根據客流安排生產量,讓你吃到剛出爐的小籠,時間點並不重要。我第一次去尊客來是下午 4 點,他們的最大優勢之一,就是真的會「現賣現做現蒸」,你可以在一旁看。很多地方說都這麼說,但事實上……

那如果全憑主觀評價,在 A 類、B 類餐廳裏,有沒有你個人最喜歡的?

隻是味道,而不談故事嗎?那麼,應該還是尊客來。他們家負責上海體育館分店的一位阿姨,是個獨一無二的大師級人物。而在另一方麵,我發現自己竟然還挺享受在豫園的小籠窗口外麵排隊的過程。不過他們家的小籠就另當別論了。非常糟糕,是食之無味,又黏糊糊的豬肉小籠。

每測量一隻小籠包要花多少久?你在店裏測的時候,店員是什麼反應?

到後來,我四分鍾裏就能完成六隻小籠包的測量了。出乎意料的是,大多數的店員都完全不理我,連看都不看我一眼。僅有的例外是這麼兩次:一次是在虹口的某家店,有個客人生氣了,說我「吃的方法不對」(好像給小籠稱重、切開、倒出湯汁、移走肉餡是某種「吃的方法」一樣);還有一次是在鼎泰豐,我本來以為自己會被踢出去的,沒想到完全沉浸在了那晚值班經理熱情的海洋中。

期間你遇到過最困難的事是?

哦,我不能回答這個問題。人們生活中,在世界的其他角落,真正困難的事情多的去了。我做的是個很好玩的項目,根本都談不上是困難。

有沒有幾乎放棄的時候?你是如何讓自己繼續下去的?

在去了 15 家店後我放棄過,打算讓這項計劃石沉大海。七個月後,罪惡感迫使我重新開始。我很慶幸自己繼續了下去。

你把許多挺有名的小籠館子放在了 C 類餐廳,原因之一是味精放太多了。「鮮」在英文裏似乎沒有對應的字,而在中式料理裏我們很強調給食材「提鮮」。你是怎麼判斷那是味精,而不是好食材本身的鮮味?畢竟味精通常不是馬上就能被探測出的。

味精的作用是放大鮮的滋味。我有許多年從事廚師和美食評論的工作經驗,熟知大多數食物的「本味」。而且,如果鮮味過濃,還是很容易能探測出來的——至少對我來說,嚐完幾秒後舌頭的邊緣會有種很「厚」的感覺。無論你用哪種豬肉,都不會自然地鮮到那種程度。所以不是食材質量的問題。

話說回來,我其實對味精並不持完全反對的態度。但它就好像鹽、黃油或醬油一樣,加一丁點能放大許多食材本身的自然風味;加太多則蓋過了它們的風頭。在西餐廳的廚房裏,最難教、難學的就是如何用鹽。它極其基本,是好料理最重要的部分,但卻常被人忽視。我覺得中國廚師對味精或雞精的使用也有類似的問題,很容易就會放太多。

有沒有讓你乘興而來,敗興而歸的餐廳?

我去這些餐廳時不帶有任何期待,所以我不可能感到失望。測量就是測量,前提就是:這與我的個人情感無關。黑白分明,不失毫厘。此外,我不讀中文的美食媒體,我也不是中國人,我喜歡自己局外人的身份。去造訪這些餐廳時,不存在上海人,或讀中文媒體的人可能有的先入之見。我懂美食,因為一旦了解本質,那便是一種穿越文化的語言。我相信自己的經驗。

你之後還有沒有和中國美食相關的計劃?

中國美食是我最大的興趣。我的寫作內容和未來計劃都會以中國菜和她的文化為主,因為這個國家有如此難以置信、豐富的美食。

於此同時,由於各種複雜的原因,西方和英文媒體對她的認知卻非常非常缺乏。我的目標就是把中國文化翻譯成能和西方廚師和食客們分享的東西,即便隻是微乎其微的一部分,畢竟中國的美食文化太博大精深了。至於下一個索引,我還不確定要做什麼,倒是對生煎包有個想法……

粵公網安備 44140302000013號

粵公網安備 44140302000013號